アロマを暮らしに取り入れたいと思っても、「無印のアロマは体に悪いのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。特に精油の種類や成分、使い方によっては健康への影響も気になるところです。本記事では、無印良品のアロマオイルに対する安全性や品質の評価、使い方の注意点を体系的に解説。妊婦さんやペットと暮らす家庭にも役立つ情報を丁寧にまとめました。「天然と合成の違いは?」「香りごとの影響は?」など、よくある疑問にも対応しています。記事の後半では、安全な選び方やトラブル回避のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

無印アロマは体に悪いの?根拠を正しく理解する

「無印のアロマは体に悪い」という声を目にすると、購入をためらってしまう人も多いのではないでしょうか。実際にネット上には「頭が痛くなった」「香りが強すぎて気分が悪くなった」といった口コミもあり、不安を感じるのは自然な反応です。

しかし、そのような体調不良の原因は本当に“アロマオイルそのもの”なのでしょうか?この記事の最初では、無印アロマが「体に悪い」とされる背景や、その根拠となっている情報の信頼性について丁寧に整理していきます。

「何がリスクで、何が誤解なのか」を切り分けて理解することで、安心してアロマを使えるようになります。成分・使用方法・香りの濃度など、いくつかの要因を正しく捉えることが大切です。

「体に悪い」と言われる理由はどこにある?

「無印のアロマは体に悪い」という声の多くは、使い方や環境による“体調トラブル”が原因です。製品そのものに大きな問題があるわけではなく、誤った使い方や過剰な使用が不快感や症状を引き起こしているケースがほとんどです。

よくあるトラブルとその背景

無印のアロマ製品は手頃で使いやすく、多くの人に親しまれていますが、一方で「香りが強すぎて頭が痛くなった」「気分が悪くなった」という口コミもあります。

このような声の背景には、主に次のような原因があります。

- 使用量の多さ →香りを強く感じたい一心で、推奨以上のオイルをディフューザーに入れると、空間全体が過度に香り、体調不良の原因になります。

- 換気不足の密閉空間 →とくに冬や寝室など、空気がこもった環境で長時間使用すると、香りが充満しすぎてしまいます。

- 香りの種類や個人差 →ラベンダーやミントなどはリラックス効果がある一方で、人によっては「不快に感じる」香りでもあるため、個体差が無視できません。

- 体調との相性 →頭痛・吐き気・だるさなどは、香りとの相性が悪いタイミングで無理に使用した場合に出やすい症状です。

SNSやレビューに見られる誤解

ネット上では「無印=安全と思っていたのに、気分が悪くなった」といった声が見られますが、これは製品への期待値の高さが逆に“ギャップの不快感”を生むパターンでもあります。

また、香りに慣れていない人が突然強めのオイルを使用した場合、「自然=安心」の先入観から、体の反応に驚くケースも多いようです。

悪いのは「製品」ではなく「使い方」かも

▼注意すべきは次の3つ

・使用量が多すぎると不快感につながりやすい

・香りの相性や体調のタイミングに左右されやすい

・無印製品であっても「使い方を守る」ことが前提

私自身、無印のグレープフルーツの精油を使っていた際、最初は「いい香り」と思っていたのに、数分後に頭痛が起きてしまった経験があります。使用量はほんの少し多めでしたが、換気をしていない書斎で長時間使ったのが原因だったと思います。

以降は、使用量を控えめにし、30分に1回は換気をするようにしています。香りの良さを安心して楽しむには、環境づくりと量の調整が欠かせないと実感しました。

無印アロマの成分は本当に安全なのか?

基本的には安全性の高い成分構成ですが、「天然=安心」とは限らないという点を押さえておくことが重要です。とくに、成分の濃度や使い方次第で、体に影響を与えることもあります。

無印アロマの主成分と特徴

無印良品が販売しているエッセンシャルオイルは、「天然精油100%」をうたっているものが大半です。これは、植物から抽出された精油のみで構成されているという意味で、人工香料や保存料などの添加物は含まれていません。

また、無印は遮光瓶の使用や学名・抽出部位の明記など、品質面の表示もしっかりしているため、初めてでも比較的安心して選びやすいと言えるでしょう。

とはいえ注意が必要なケースもある

- 天然成分でもアレルギー反応は起こりうる 植物由来の精油でも、肌や呼吸器に刺激を与える場合があります。とくに柑橘系(レモン、グレープフルーツ)は皮膚刺激や光毒性に注意。

- 濃度が高いため、使用法によっては体に負担 精油は「原液を直接肌につけない」「飲用しない」が原則です。無印の製品であっても、用法を誤れば安全とは言えません。

- ブレンドオイルの場合は複数成分に注意 無印にはブレンドオイル(おやすみブレンドなど)もあり、構成される精油によっては妊婦や小さな子どもに不向きな成分が含まれることもあります。

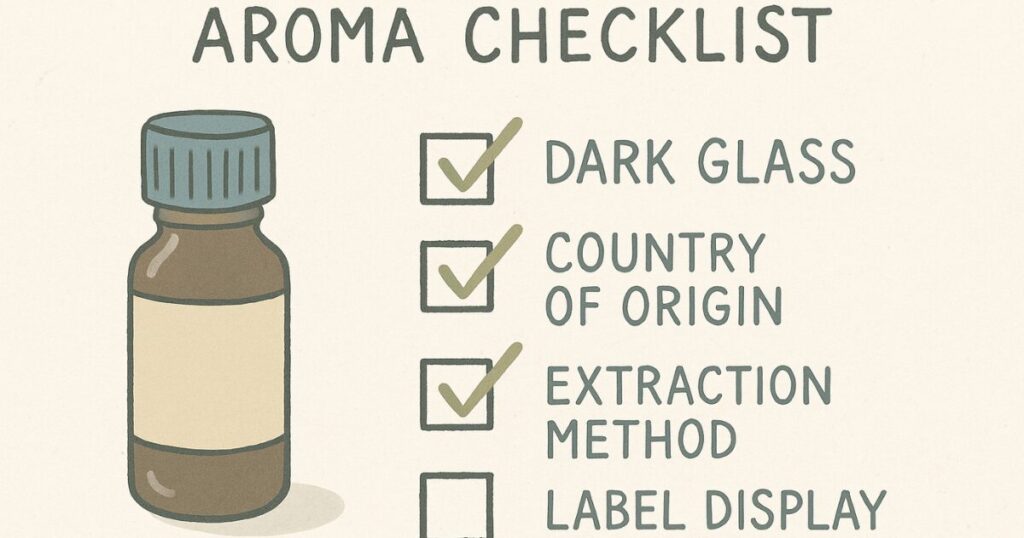

安全に選ぶための確認ポイント

| 確認項目 | 理由 |

| 原産国・抽出法の表記 | 品質・信頼性の判断材料になる |

| 遮光瓶かどうか | 光による成分劣化を防ぐ |

| 学名の表示 | 種類を正しく把握できる |

| 成分名や注意点の記載 | 使用者がリスクを把握できる |

「安全=万能」ではないことを理解しよう

▼成分確認のクセをつけると安心

・無印でも精油の濃度は高いので使い方には注意

・ブレンドオイルは成分一覧の確認を忘れずに

・天然でもアレルギーや刺激が起きることがある

私自身、無印の精油を購入する際は「安全かどうか」を調べるよりも、まずはラベルを見て原産国や抽出法の記載があるかどうかをチェックする習慣があります。

実際に使ってみると、天然の精油は時間経過で香りがやわらかく変化するのに対し、合成香料は常に一定の香りで「違いがはっきりしている」と感じました。

どちらが良い悪いではなく、成分の情報を自分で判断できることが、安心して使う第一歩だと考えています。

香りによる体調不良は誰にでも起こるのか?

香りによる体調不良は誰にでも起こり得ます。とくに香りに敏感な人や換気の悪い空間で使用した場合、不快感や頭痛などの症状が出やすくなります。

体調不良が起きやすいシーンと原因

アロマの香りはリラックスや気分転換に役立つ一方で、使用環境や体調によっては逆効果になることもあります。具体的な原因は以下のとおりです。

- 換気不足の室内で長時間使用 →香り成分が空気中に濃く残り、脳への刺激が過剰になります。

- 体調が優れないときの使用 →風邪気味や疲労時は、通常よりも香りへの感受性が高まり、気分が悪くなることがあります。

- 過剰な香りの強さ →精油の濃度が高いため、少量でも十分香ります。数滴の違いが体調に影響を与えることも。

- 香りの種類による相性の差 →たとえばラベンダーやミントなどは鎮静効果がありますが、一部の人には「重く感じる」香りにもなり得ます。

香害(こうがい)とアロマの違いは?

「香害」とは、柔軟剤や芳香剤の人工的な香りによって、周囲の人に健康被害や不快感を与えてしまう現象です。一方、アロマは基本的に自分の空間で使用するものですが、それでも香りの拡散に配慮を欠くと“プチ香害”になるリスクがあります。

対策としてできること

| 状況 | 対策 |

| 香りが強く感じる | 使用量を1滴減らす、時間を短くする |

| 体調がすぐれない | 使用を控える、もしくは香りを変える |

| 香りに慣れすぎた | 1日休む、香りをローテーションする |

| ペットや同居人が嫌がる | 別の部屋で使用、拡散範囲を限定する |

誰でも起こる可能性があるから「自分に合わせた使い方」を

▼無理せず香りを楽しむために

・香りは強ければ良いわけではない

・換気と体調チェックをセットにする習慣を

・気になるときはすぐに使用を中止してOK

私自身、グレープフルーツのアロマを使っていた際、最初は心地よかったのに数分後に頭が重くなるような感覚を覚えたことがあります。

使用していたのは書斎で、ディフューザーの容量をやや多めにしていたのが原因だったようです。

それ以来、香りに慣れているときでも1回の使用量を少なめにし、30分おきに換気をするように意識しています。アロマは自分に合った使い方を見つけるのが一番だと感じています。

天然・合成の違いと無印の品質基準とは?

天然と合成の違いを正しく理解しよう

天然精油と合成香料は、成分の出どころ・製法・香りの変化に大きな違いがあります。**見た目や香りが似ていても、本質的な役割や体への影響は異なるため、正しく理解して選ぶことが大切です。

天然精油とは?

天然精油(エッセンシャルオイル)は、植物の花・葉・果皮・樹脂などから抽出される揮発性の成分です。抽出方法には「水蒸気蒸留」「圧搾法」「溶剤抽出」などがあります。

特徴は以下の通りです。

- 成分が複雑で自然由来の香り

- 香りの変化が時間と共に現れる(トップ→ミドル→ベースノート)

- 植物の種類・産地・収穫時期で香りが微妙に異なる

たとえば、ラベンダーの精油にはリナロールや酢酸リナリルなどが含まれており、鎮静作用やリラックス効果が期待されます。

合成香料とは?

一方、合成香料は化学的に合成された香りの成分です。人工的に再現された分子構造によって、特定の香りを安定して表現することができます。

- 香りが強く、長時間持続する

- 製造コストが安く、量産が可能

- 天然精油にはない成分構成で、香りの変化が少ない

柔軟剤や芳香剤などに多く使われており、嗅覚に訴える香りが多い反面、敏感な人には刺激が強いと感じられることもあります。

どちらが良い・悪いという話ではない

天然精油は自然由来で心身への効果が期待できる一方で、品質が不安定だったりアレルギーリスクがあるというデメリットもあります。

合成香料は安定性が高く使いやすい反面、過剰に使うと「香害」になりやすい側面があります。

そのため、目的や使うシーンに応じて、自分にとって必要な香りの「タイプ」を理解して選ぶことが最も重要です。

香りの選び方には“違いの理解”が大前提

▼天然と合成の違い、ここを押さえよう

・天然は植物から抽出され、香りに奥行きがある

・合成は人工的に作られ、安定性と強さがある

・どちらにもメリット・注意点があるため、使い分けが鍵

天然と合成の違いを意識し始めたのは、無印のアロマストーンで天然精油を使ったときでした。

グレープフルーツやベルガモットなど、時間が経つと香りがマイルドに変化し、「最初と印象が違う」と気づいたのがきっかけです。

一方で、合成香料は終始同じ香りの強さが続くので、変化を楽しむという点では天然の方が好みだと感じました。

シーンによって使い分けるようになったのは、この体験からです。

無印のアロマオイルはどこまで品質を重視している?

無印良品のアロマオイルは、100%天然の精油を使用し、成分や原産国を明記するなど、一定の品質基準が保たれています。 ただし「オーガニック認証」などは受けていないため、厳格な品質管理を重視する人は注意が必要です。

無印の品質基準を確認するポイント

無印良品のアロマオイルは、店舗や公式オンラインショップで以下のような情報が確認できます。

| 項目 | 内容 |

| 精油の種類 | 単一(シングル)と複数ブレンドがある |

| 原産国 | 各精油ごとに明記(例:ラベンダー=フランスなど) |

| 抽出部位・方法 | 商品ラベルや説明文に記載(例:果皮/圧搾法) |

| 容器 | 遮光性のあるガラス瓶で劣化を防止 |

このように、基本的な品質表示や使用上の安全対策は整っており、初心者でも選びやすい設計です。

認証はないが「身近さと価格」が魅力

無印のアロマはオーガニック認証やISO基準などの外部認証は受けていません。

その分、価格が比較的リーズナブルで、全国の店舗やネットで手軽に購入できるという入手性の高さが魅力です。

また、使用方法を明示したパンフレットやセット商品も充実しており、「はじめてアロマを使う人」にとって心理的なハードルを下げてくれます。

成分の透明性はあるが、精密な情報は少なめ

一部の高価格帯ブランドでは、**ロットごとの成分分析表(GC/MSデータ)**を公開しているところもあります。

それに比べると、無印の情報開示は「最低限の安全性を担保する範囲」にとどまる印象です。

つまり、価格と安全のバランス重視という立ち位置にあるといえるでしょう。

無印の品質は「安心+身近さ」で成り立っている

▼無印のアロマ品質を理解するために

・100%天然精油だが、オーガニック認証はなし

・遮光瓶や原産地表示などの基本情報は丁寧に記載

・「厳選成分よりも身近さ」を重視する人向け

私自身、無印のアロマオイルを選ぶときは、「価格と品質のバランス」で判断しています。

成分ラベルは必ず確認しており、情報の見やすさは他ブランドと大きく変わりません。

また、天然精油はアロマストーンで使うと、香りの変化をより感じやすいこともあり、無印の精油と相性がいいと感じています。

一方で「成分まで細かく知りたい」というときは、別ブランドのGC/MS表記付き製品を選ぶこともあります。

無印アロマの使い方で注意すべきポイント

「アロマは天然だから、どんな使い方をしても安全」

そんなイメージを持っていませんか?実はこれが、多くのトラブルの原因になることもあります。とくに初心者のうちは、使い方をよく知らずに「原液をそのまま肌に塗った」「狭い部屋で長時間ディフューザーを焚いた」など、安全性を損なう使い方をしてしまうケースが少なくありません。

このセクションでは、無印アロマを使用する際に注意すべき具体的なポイントを整理します。原液の扱い方から、使用量、ディフューザーの使い分けまで、基本的なルールを押さえることで、体調不良や不快な香りのトラブルを避けることができます。

使い方を一歩間違えれば、「リラックス目的のアロマが逆効果だった」ということにもなりかねません。安全に心地よく使うために、あらためて基本を確認しておきましょう。

原液を肌に塗るのはNG。希釈と用途を確認しよう

無印アロマの多くは「芳香専用」であり、原液を直接肌に塗ることは基本的に推奨されていません。用途を確認し、必要に応じて適切に希釈することが大切です。

説明と背景

エッセンシャルオイル(精油)は、植物の香り成分を高濃度で抽出したものであり、天然であっても肌に刺激を与える可能性があります。とくに柑橘系(グレープフルーツやレモン)などは光毒性があるため、肌に塗った状態で紫外線を浴びると炎症を起こすことも。

無印のアロマはパッケージに「芳香専用」「肌につけないでください」と明記されているものが多く、以下の用途には注意が必要です。

| 使用シーン | 原液使用 | 対応可否 |

| ディフューザーに垂らす | ◯ | 使用可(芳香専用) |

| 肌に塗布する(マッサージなど) | × | 不可(要キャリアオイルで希釈) |

| 風呂に入れる | △ | 事前に希釈が必要、敏感肌は注意 |

| 飲用する | × | 絶対に不可(無印製品は食品用途でない) |

初心者がやりがちな誤用例

- 「少しなら大丈夫」と思って肌に直接塗ってしまう

- マスクやハンカチに原液をベタっと付ける

- 希釈せずにお風呂に数滴垂らしてしまう

これらの行為は、皮膚刺激や体調不良の原因になる可能性があるため、注意が必要です。

原液は慎重に扱おう

▼用途を確認して使い方を守ることが大切

・芳香専用のオイルを肌や口に使ってはいけない

・お風呂や肌に使う場合は必ず希釈が必要

・「天然だから大丈夫」と油断しない

肌に使わない工夫と使用意識の違い

私自身は無印のアロマオイルを肌に直接塗ったことはありません。一度だけ希釈したオイルを使用したことはありますが、副反応や刺激などは特に感じませんでした。

ただ、肌はデリケートな部位だと常に意識しているため、基本的にはアロマオイルを直接使うことは避けています。仮につけたとしても、長時間放置せず、必ず洗い流すことを徹底するようにしています。

こうした意識を持つことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。無印のオイルは使いやすいですが、用途と使用方法を確認するクセが大切だと感じています。

ディフューザーの種類によって香り方が大きく変わる

無印で販売されているディフューザーは複数あり、それぞれの方式によって香りの広がり方・強さ・持続時間が異なります。目的や空間に合わせた選び方が重要です。

ディフューザーの主な種類と特徴

無印の代表的なディフューザーは以下のとおりです。

| 種類 | 特徴 | 香りの強さ |

| 超音波アロマディフューザー | 水に精油を垂らしてミストで拡散 | 柔らかく広がる(中〜広範囲) |

| ポータブルアロマディフューザー | 水なし・USB充電式/小型で持ち運び可 | 近距離でしっかり香る(ピンポイント) |

| アロマストーン | 熱や水を使わず自然蒸散 | 香りは弱めだがナチュラル(1m以内) |

香りの濃度や拡散力に影響する要素

- 水を使うタイプ(超音波式)は精油が薄まり、広がりやすいが香りは控えめ

- 水を使わないタイプ(ポータブル)は濃度が高く、狭い空間では強すぎることも

- アロマストーンは香りの立ち上がりが遅く、ほんのりした香りが続く

使用場所や目的に応じて選ぶことが、香りすぎによる不快感を防ぐコツです。

ディフューザー選びも重要な安全対策

▼香りの広がり方をイメージしよう

・広い部屋で使うなら超音波式がおすすめ

・パーソナル空間や寝室ではストーンやポータブルが適している

・香りが強すぎると感じたら量ではなく機器の種類を見直す

使い分けと香りの変化を楽しむ工夫

個人的には、ネブライザー式や超音波式などの機械よりも、アロマストーンのようにオイルを直接垂らす方式の方が香りの変化が楽しめて好みです。最初は香りがはっきりしていますが、時間が経つとだんだんとマイルドで落ち着いた印象に変化する点が魅力です。

使い分けも意識していて、寝室や書斎などの小空間では香りの拡散力が穏やかなアロマストーンを、リビングのように広めの空間ではネブライザー式のディフューザーを使用しています。部屋の広さや目的に応じてディフューザーを使い分けることが香りを快適に楽しむポイントだと思います。

また、香りが強く出過ぎて不快に感じたときは、すぐに使用を中止し、換気を徹底しています。無理せず「調整できる環境を作る」ことが大切だと実感しています。

アロマオイルの使い方ひとつで、快適にも不快にもなるという点は意外と見落とされがちです。特に無印のアロマは「使いやすさ」が魅力ですが、正しい使い方を理解してこそ、安全に楽しめるものだと言えます。

次のセクションでは、より繊細な注意が必要な「妊婦さんやペットがいる家庭」での使用について詳しく掘り下げていきます。

妊娠・子ども・ペットがいる場合の使用注意

アロマは自然の香りで心地よいものですが、「誰にでも安全」というわけではありません。とくに妊娠中の方や小さなお子さん、ペットがいる家庭では、使用する精油の種類や使い方に細心の注意が必要です。

無印のアロマは市販されている中でも手に取りやすく、ナチュラルな印象がありますが、「天然=安全」ではないことを知っておく必要があります。特定の精油にはホルモンに作用したり、呼吸に影響を及ぼしたりするものがあるため、使用環境に合った適切な選択が大切です。

このセクションでは、妊婦・子ども・ペットと暮らす中で、アロマ使用時に避けるべき精油や使用方法、そして安全に使うための工夫について詳しく解説していきます。

妊娠中は避けるべき精油と使い方がある

妊娠中は、特定の精油が子宮を刺激する可能性があるため、使用を控えるか、精油選びと使用量に十分な注意が必要です。

注意が必要な精油の例

妊娠初期(0〜16週)は特に注意が必要とされ、AEAJ(日本アロマ環境協会)も「妊娠中の芳香浴は医師の確認を」と指導しています。以下の精油は妊娠中の使用を避けるべきとされています。

| 精油名 | 理由 |

| クラリセージ | 子宮収縮作用がある可能性 |

| ジャスミン | 分娩促進作用があるとされる |

| ローズ・マジョラム | 血流促進・ホルモン様作用がある |

一方で、使用を比較的安全とされる精油もあります。たとえばラベンダーやオレンジ・スイートなどは、芳香浴であれば妊娠後期に少量使用できるとされますが、念のため医師の確認をとるのが安心です。

使用法と環境への注意

- 使用時間は短く(15〜30分以内)

- 密閉空間ではなく換気できる部屋で使用

- 必ず芳香浴に限定(マッサージや沐浴は避ける)

無印のアロマディフューザーを使用する場合でも、「1滴のみ」などごく少量から始めるのが基本です。香りが強すぎると気分が悪くなる妊婦さんも多いため、無香に近い状態で調整できることが理想です。

妊娠中のアロマは慎重に

▼「いい香り」でも妊娠中は別問題

・クラリセージやジャスミンなど刺激のある精油は避ける

・使用は芳香浴のみに限定し、換気できる場所で

・自己判断せず、医師や助産師に確認を

家族の妊娠中に香りの反応に違いを感じたこと

妻が妊娠していたときは、本人のいる部屋ではアロマを使用しないようにしていました。妊娠中は香りに敏感になることがあると知っていたため、無理に使用することは避けていたのです。

ただ、ある日つわりがつらそうなときに、柑橘系の香り(とくにグレープフルーツやベルガモット)を香らせたところ、つわりの症状がやや軽くなるように感じられたことがありました。一方で、ラベンダーを使ったときには「気分が悪くなった」と言っていたため、香りの反応には個人差が大きいことを強く実感しました。

普段は「おやすみブレンド(ラベンダー・グレープフルーツ・ベルガモット)」を好んで使っていますが、妊娠中はその時の体調や感じ方に合わせて柔軟に判断することが大切だと思いました。

子どもやペットへの影響は?香りの種類と濃度に要注意

小さな子どもやペットには、人間よりも強く香りの影響が出る可能性があるため、香りの種類・濃度・使用場所に配慮が必要です。

子どもへの影響と安全な使い方

子どもは嗅覚が大人よりも敏感で、精油に含まれる成分に過敏反応を示すことがあります。とくに喘息やアレルギー体質の子どもにとっては、強い香りが発作の引き金になることも。

無印の精油は天然成分を使用していますが、それでも乳幼児期(0〜3歳)には精油の使用は避けた方がよいとされます。

安全な使い方の例

- 精油は3歳以上から慎重に導入(濃度は成人の1/4以下)

- 共有空間では使わず、寝室や子どものいない時間帯に使用

- 芳香浴のみに限定し、肌への使用やアロマバスは避ける

ペットへの影響と注意点

犬や猫は嗅覚が非常に鋭いため、人間には快適な香りでもストレスや中毒の原因になることがあります。とくに猫は肝機能的に精油の成分を分解しにくく、少量でも体調を崩す恐れがあるとされています。

危険とされる精油の一例

| 精油 | ペットへの影響 |

| ティートゥリー | 猫に中毒症状の可能性あり |

| ペパーミント | 呼吸器系に刺激あり |

| ユーカリ | 咳や喘鳴を誘発する可能性 |

使用する際は以下の対策が有効です。

- ペットがいない部屋で使用し、使用後はしっかり換気

- アロマストーンなど香りが強くなりすぎない方法を選ぶ

- 使用中はペットの様子をよく観察し、不調の兆候があれば中止

子ども・ペットと暮らす家庭は慎重に

▼「安全そう」でも配慮が必要。

・乳幼児・猫・小動物には芳香浴も避けた方がよい場合あり

・使用空間を分け、使用後はしっかり換気

・使用中は常に様子を観察しておくこと

ペットと子ども、それぞれに合わせた香り選び

自宅では小さな子どもと猫を飼っており、アロマを使う際にはそれぞれに合わせた配慮をしています。

子どもはこれまで特に体調不良などを起こしたことはありませんが、嫌がるような反応を見せたときはすぐに使用を中止するようにしています。香りの強さや種類によって反応が違うので、使う精油は子どもが嫌がらないものを選び、その都度反応を観察するようにしています。

一方で、猫は嗅覚が非常に敏感で、アロマの香りを強く嫌がることがあります。そのため、ペットがいる部屋ではアロマを使用しないようにしています。今のところ体調を崩したことはありませんが、念のため「猫のいない空間だけで使用」「使用後の換気を徹底」を心がけています。

品質で選ぶ無印アロマのチェックポイント

アロマを選ぶとき、「香りの好み」だけでなく品質にも注目すべき理由があります。特に肌に触れたり、長時間香りを嗅いだりする場合、安全性の確保は重要です。

無印のアロマオイルは手ごろな価格で手に入りますが、「安い=品質が低い」とは限りません。ただし、選び方を間違えると“なんとなく不安”な商品を選んでしまうこともあるため、確認ポイントを押さえておくことが大切です。

このセクションでは、無印良品のアロマオイルを購入する前にチェックすべき「品質に関するラベル情報」「抽出法や原産地の見方」「遮光瓶や使用期限の考え方」などを整理し、安全かつ納得して使える選び方を解説します。

ラベル表示と成分の確認ポイント

アロマオイルの品質を判断するうえで、ラベルに記載されている情報を確認することが非常に重要です。表記の正確さが安全性に直結します。

見るべきポイントは?

無印良品のエッセンシャルオイルには、以下のような情報がラベルに記載されています。

- 学名(植物の正式名称)

- 原産国(植物が育った場所)

- 抽出部位・抽出方法(花、葉など/水蒸気蒸留法など)

- 内容量(10mLなど)と精油名

これらの記載が明確であることは、「中身の信頼性」と直結します。たとえば学名が記載されていない場合、同名でも別種の植物由来である可能性があるため要注意です。

ラベルの信頼性と他ブランドとの比較

実際に複数ブランドを比較してみると、無印のラベルは基本的に必要情報が網羅されており、専門ブランドと比べても遜色ない印象です。表示が簡潔な分、初心者でもわかりやすく、情報の見やすさも確保されています。

ただし、詳細なロット番号や製造日、成分分析表(GC/MSデータ)などは表示されていないため、徹底した品質保証が必要な場面では専門ブランドに軍配が上がると言えるでしょう。

成分ラベルから信頼性を判断しよう

▼こんな表示があるかを確認

・学名/抽出法/原産国などの表記があるか

・簡潔でも最低限の品質情報が書かれているか

・GC/MSデータが必要な場合は専門ブランドへ

私は無印のアロマを購入する際、ラベルに書かれている原産地や抽出法を必ず確認する習慣があります。とくに精油の品質を意識するようになってからは、学名の確認も欠かしません。

他ブランドと比べてみると、情報の見やすさや明快さは無印も十分だと感じています。ただし、より専門性を求める場面ではGC/MS分析データのあるブランドを選ぶこともあります。

原産地・抽出法・遮光瓶の意味と見分け方

精油の品質は「どこで育ち、どのように抽出されたか」に大きく左右されます。原産地や抽出方法、遮光瓶の有無は品質を見分ける重要な手がかりです。

原産地が品質に与える影響

植物は育つ環境(気候・土壌)によって香りの成分が変わるため、信頼できる原産地からの調達かどうかは非常に重要です。たとえば、

- ラベンダーならフランス産が安定して高品質

- ティートゥリーならオーストラリア産が一般的

- レモンならイタリアやスペインなどの地中海沿岸地域

無印のオイルは、原産地情報がしっかり明記されており、一定の品質基準をクリアしている印象です。

抽出方法で香りの性質も変わる

精油の抽出には以下の方法があります。

- 水蒸気蒸留法:花や葉から熱で抽出(多くの無印オイルが該当)

- 圧搾法:柑橘系の果皮を押し出して抽出(レモンなど)

- 溶剤抽出法:ジャスミンなど繊細な花に使用(無印では未採用)

抽出方法が異なると、香りの強さや揮発性、刺激の強さも変わるため、使用目的に応じた選び方が必要です。

遮光瓶の役割と見分け方

精油は光に弱く、劣化を防ぐには遮光瓶が必須です。無印では主に茶色または緑色のガラス瓶が採用されており、直射日光や高温を避ければ長期間保存が可能です。

透明な容器に入っている商品は避け、購入後も冷暗所で保管することで香りの変化を防げます。

信頼できる精油の特徴とは?

▼見落とさずに確認したい3点

・原産国は植物に適した地域かどうか

・抽出法で香りや使い方が変わる

・遮光瓶が使われていない場合は避ける

無印のオイルを使用していて感じるのは、天然精油は香りが時間とともに変化するということです。とくにアロマストーンやポータブルディフューザーで使うと、最初はしっかり香っていても、だんだんと落ち着いた香りに変化するのがわかります。

一方、合成香料は時間が経っても香りがほとんど変化せず、「ずっと同じ香り」という印象がありました。この香りの“揺らぎ”こそが、天然精油の品質を体感できるポイントだと考えています。

品質を判断するには、ラベル表示・原産地・抽出法・容器の材質など、細かな情報が重要な手がかりになります。香りだけで選ばず、安心して使える一品を選ぶには、こうした基準を押さえておくことが大切です。

次のセクションでは、「香りごとの効果と体への影響」について、ラベンダーやグレープフルーツなど具体的な香り別に整理していきます。

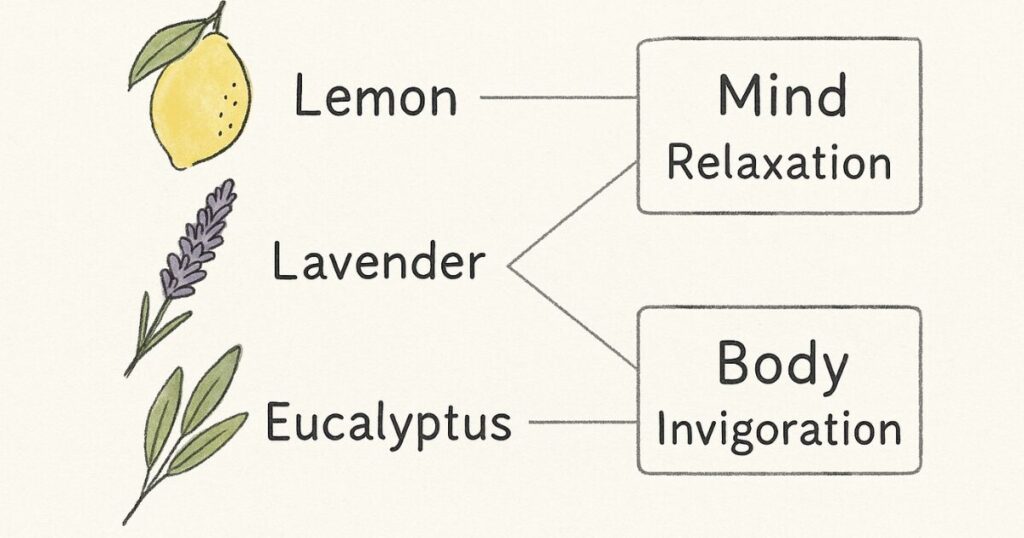

香りごとの効果と体への影響を知っておこう

アロマを選ぶとき、「なんとなく好きな香り」で選んでいませんか?

実は香りにはそれぞれ異なる作用や心身への影響があり、目的に合ったものを選ぶことでアロマのメリットを最大限に活かせます。

たとえば「気分をリフレッシュしたい」ときと、「リラックスして眠りたい」ときでは、適した香りはまったく異なります。また、香りの濃度や使用方法によっては、逆効果になることもあるため注意が必要です。

このセクションでは、無印で人気のアロマオイルをいくつか取り上げ、それぞれの香りがどのように体と心に働きかけるのか、使用時に気をつけるポイントとあわせて解説します。

リラックス・安眠系|ラベンダー・ベルガモットなど

ラベンダーやベルガモットは「心身の緊張をほぐす香り」として人気があり、無印の中でも就寝前やリラックスタイムに重宝されています。

それぞれの香りの特徴と作用

- ラベンダー:自律神経を整え、神経の高ぶりを抑える作用があります。軽度の頭痛や不眠にも役立つとされ、万人に好まれやすい香りです。

- ベルガモット:やや柑橘系寄りの甘さがあり、ラベンダーよりも軽やかで、気分を明るくしつつリラックスも促す香りです。

両者とも「副交感神経を優位にする香り」として知られ、リラックスや安眠を目的とするシーンに適しています。

使用上の注意点

- 濃度が高すぎると眠気が強くなりすぎることもあるため、使用量は少なめから始めるのが安心です。

- ラベンダーは人によっては「青臭く感じて不快」ということもあり、香りの好みによって向き不向きがある点には注意が必要です。

香りでリラックスしたいときの選び方

▼こんなときにおすすめ

・就寝前に気持ちを落ち着けたいとき

・緊張が抜けない日の夜や読書タイムに

・甘さと落ち着きを両立したいときはベルガモット

私自身、寝る前に無印のラベンダーオイルを使うことが多いです。最初は強すぎるかな?と思ったのですが、量を調整してアロマストーンで香らせると、ちょうどよく心地よい香りになりました。

ただし、以前妻が妊娠中に使用した際、ラベンダーが体に合わなかったことがあり、個人差の重要性も実感しています。香りの種類や体調によって合う・合わないがあるため、まずは控えめに試してみるのがおすすめです。

リフレッシュ・集中系|グレープフルーツ・レモンなど

グレープフルーツやレモンなどの柑橘系は、「気分転換」や「集中力アップ」を求める場面にぴったりの香りです。

香りの効果と心理的な作用

- グレープフルーツ:軽やかな甘さが特徴で、気持ちを前向きにし、作業効率を高める香りです。脂肪燃焼効果があるという説もあり、ダイエット関連で人気です。

- レモン:頭をすっきりさせたいときに最適。爽快感が強く、こもった空間の空気をリセットするような効果もあります。

この2種は「交感神経を刺激して脳を活性化させる香り」とされ、朝のスタートや仕事・勉強時に役立ちます。

注意すべきポイント

- 柑橘系は光毒性(肌につけた状態で日光に当たると炎症を起こす)を持つ精油もあるため、肌への使用には注意が必要です。

- 香りの飛びが早いため、**持続時間を意識して使い方を選ぶ(ディフューザーよりアロマストーンなど)**と良いでしょう。

元気を出したいときの香り選び

▼朝や集中タイムに

・仕事前のスイッチ切替にグレープフルーツ

・空気を切り替えたいときにレモン

・肌使用は避け、香らせるだけの使い方が安全

グレープフルーツの香りは、自宅の書斎で作業するときに欠かせません。アロマストーンで使うと部屋全体がさわやかになり、作業効率が上がったように感じます。

香りの変化としては、最初は強めに感じるのですが、時間が経つとまろやかに変わっていくのが気に入っているポイントです。柑橘系は飽きにくく、気分を変えたいときに重宝しています。

香りにはそれぞれリラックス・リフレッシュ・集中・安眠などの異なる効果があり、目的に応じた香り選びがポイントです。また、使い方や体質によって感じ方が異なるため、一度に強い香りを使いすぎないことが安全に楽しむコツです。

次のセクションでは、香りを拡散させる道具として人気の「無印のアロマディフューザー」について、その特徴と欠点を整理していきます。

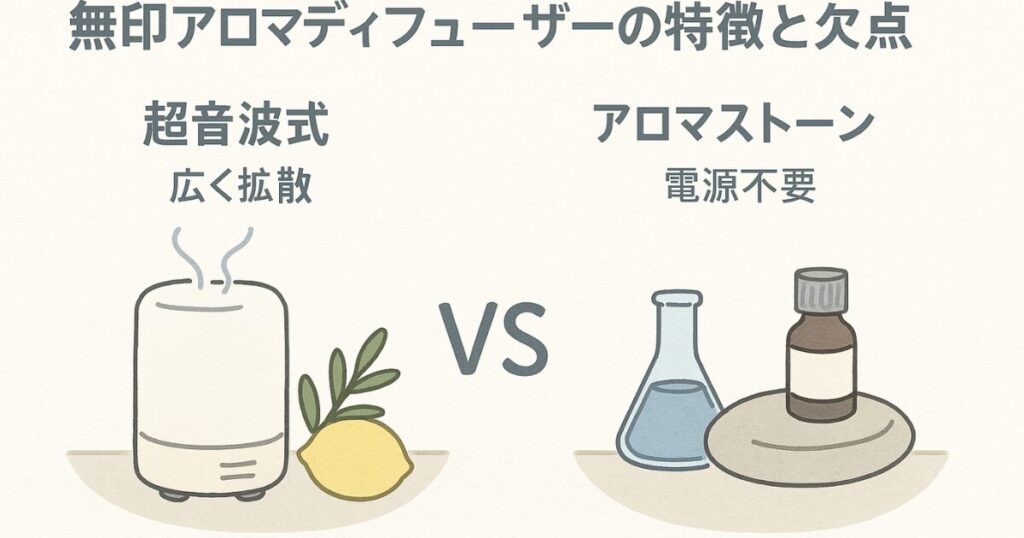

無印アロマディフューザーの特徴と欠点

アロマオイルを効果的に楽しむためには、香りを拡散させる道具=ディフューザーの選び方が大きく関わってきます。とくに「無印のアロマディフューザー」はシンプルなデザインと使いやすさで人気があり、初めての人でも手に取りやすい商品です。

しかし実際に使ってみると、「思ったより香りが広がらない」「掃除が面倒」「水を入れる手間がある」など、意外な盲点や使いにくさを感じる場面もあります。

このセクションでは、無印のアロマディフューザーを使う前に知っておきたい特徴や仕組み、メリット・デメリット、故障時の対応法などをわかりやすく整理します。道具選びで後悔しないための参考にしてください。

無印ディフューザーの仕組みと種類

無印のディフューザーは、超音波式・USBポータブル・アロマストーン型など複数のタイプがあり、部屋の広さやライフスタイルに応じて選べるのが大きな特徴です。

主なディフューザーの種類と特徴

| 種類 | 特徴 | 使用シーン |

| 超音波アロマディフューザー | 水と精油を超音波でミスト状に拡散 | リビングや寝室など中〜広めの空間 |

| USBポータブルディフューザー | 精油をセットしUSB電源で作動。水不要 | デスク・車内・出先など |

| アロマストーン | 素焼きの石に精油を垂らすだけ | 枕元・玄関・トイレなど狭い空間 |

それぞれのタイプに向き不向きがあるため、香らせたい場所の広さ・電源の有無・手入れの手間などを事前に考慮して選ぶことが重要です。

注意すべき点

- 超音波式は毎回の水入れ・掃除が必須で、カビやぬめりが発生しやすい点に注意。

- ポータブル型は香りの広がりが限定的なので、大部屋には不向きです。

- アロマストーンは香りの拡散力が弱い代わりにメンテナンスが不要で使いやすいです。

使用環境に合ったタイプを選ぼう

▼広さと手間のバランスがカギ

・広い部屋:超音波式/水入れ・掃除に注意

・省スペース:アロマストーン/香りはやや弱め

・外出先やデスク:USBポータブル型が便利

私の家では、リビングに超音波ディフューザー、寝室と書斎にはアロマストーンを使い分けています。超音波式はしっかり香りますが、水を入れる手間と掃除が面倒で使わなくなる日も。

逆にアロマストーンは香りは控えめですが、手軽さが抜群で、特に寝る前にはちょうどいいと感じています。香りの変化も自然で、個人的にはストーン型の方が長く続けやすい印象です。

無印ディフューザーの欠点とトラブル対策

無印のアロマディフューザーは使いやすい反面、「香りが弱い」「すぐ壊れる」「掃除が大変」などの不満も少なくありません。使用前に欠点を理解しておくことが重要です。

よくあるデメリットとその原因

- 香りが思ったほど広がらない →精油の量や部屋の広さとのミスマッチが原因。特に広いリビングでUSB型を使うと効果を感じにくいです。

- 音が気になる →超音波式は動作音が若干あり、就寝中に使うと気になる人もいます。

- 掃除が面倒&水垢がつく →毎日水を入れ替えないとぬめりが発生。数日放置するとカビの原因になることも。

- 故障しやすい/寿命が短い →電化製品である以上、精油が内部に入り込んだり水が残ったまま放置したりすると故障リスクが高まります。

トラブル回避のポイント

- 使用後は必ず水を抜き、乾燥させる

- 週1回程度はクエン酸などで内部洗浄

- 寝室など静かな環境では「アロマストーン」を併用してみる

- 精油の種類によっては拡散力が違うため、柑橘系は多めに使うなど調整

ディフューザー選びで後悔しないために

▼使用前に知っておきたいこと

・水まわりの手間と香りの強さはトレードオフ

・香りが弱いと感じたら使用量または機種を見直す

・掃除しやすい形状・扱いやすさも重要な比較軸

初めて超音波ディフューザーを使ったとき、香りの広がりに期待しすぎて「思ったより弱い」と感じたのが正直な印象です。使用量を増やすと強くはなりますが、頭痛が出たこともあり、量の調整がかなり大事だと学びました。

その後、香りの変化が楽しめるアロマストーンに切り替えたところ、メンテナンスも不要で使いやすくなり、継続利用しやすくなりました。結局、手間と香りの強さのバランスが重要だと感じています。

無印のアロマディフューザーは、シンプルで使いやすい一方、機種によっては香りが弱く感じたり、掃除の手間が発生したりと、注意すべきポイントもあります。購入前には、自分の生活スタイルと使用場所に合ったタイプかをしっかり検討しましょう。

次のセクションでは、「アロマを安全に楽しむための基本知識と使い方の工夫」についてご紹介します。

安全にアロマを楽しむために覚えておきたいこと

アロマは心地よい香りで気分を整える手軽なセルフケアですが、「自然なものだから安心」と思い込みすぎるのは危険です。

精油は植物から抽出した高濃度の成分であり、使い方を間違えると頭痛・吐き気・肌トラブルを招くこともあります。

また、使う人の年齢・体調・環境によって、影響の出方も大きく異なります。特に初心者は、基本的な使用ルールや安全対策を知らずに使ってしまうケースが多く、後悔につながりかねません。

このセクションでは、「香りを楽しむ」だけでなく「安全に使い続ける」ために知っておきたい基本的なポイントと、日常的な注意事項を整理してお伝えします。

香りに“慣れ”すぎることのリスクと対策

アロマを使い続けていると、**香りに慣れて感じにくくなる現象(嗅覚の順応)**が起こります。これにより香りを強くしすぎてしまい、頭痛や気分不快の原因になるリスクがあります。

なぜ香りに慣れるのか?

人間の嗅覚は、同じ香りを長時間嗅ぎ続けると**「それ以上感じないようにする順応機能」**が働きます。これにより、最初はしっかり香っていたアロマも、次第に「物足りない」と感じるようになります。

しかし、実際には香りは空間にしっかり残っており、周囲の人にとっては**「強すぎて不快」に感じられている可能性も**あります。

対策と意識すべきこと

- 香りを感じなくなってもすぐに使用量を増やさない

- 定期的に「香りを使わない日」を作る(嗅覚リセット)

- 香りが残りやすい空間では換気を徹底する

特に来客やペット・子どもがいる家庭では、周囲への配慮としても“香りの慣れ”に注意が必要です。

香りが薄く感じたときこそ注意

▼強すぎる香りの落とし穴

・感じない=香りがない、とは限らない

・周囲はあなた以上に香りを感じている可能性も

・安全に使うには「引き算の美学」が大切

私自身、最初は無印のアロマオイルを規定量で使っていましたが、徐々に香りが物足りなくなり、気づけば使用量を増やしていた時期がありました。その結果、数時間後に頭痛が出て「使いすぎだった」と後悔。

今では、「今日は使わない日」を意識的に作るようにし、使いすぎを防ぐようにしています。「香りを足す前に、換気する」ことも効果的でした。

事故・トラブルを防ぐための日常的なチェックリスト

アロマを日常的に使う上では、**使い方・保管・環境による小さなミスが事故や健康被害の原因になります。**事前に知っておけば防げるトラブルも多いため、基本的なチェック項目を習慣化することが重要です。

よくある失敗とそのリスク

| トラブル例 | 原因 | 対策 |

| 頭痛・吐き気 | 長時間使用/換気不足/使用量過多 | 30〜60分で換気、少量から使用 |

| 肌トラブル | 原液を直接肌につける | 希釈ルールを守る/肌につけない |

| ペットの不調 | 猫や小動物は精油に敏感 | 使用はペットのいない空間で |

| ディフューザーの故障 | 水を入れっぱなし/精油の混入 | 使用後は乾燥/掃除の徹底 |

毎日できる安全チェック項目

- 使用量は「最小限からスタート」を徹底

- 換気ができる環境で使う(特に冬場の密閉空間に注意)

- 精油のラベルを確認し、「使用期限・成分・注意事項」を確認

- 小さい子ども・妊婦・ペットがいる場所では慎重に

安全の基本は“確認と習慣”

▼慣れた頃がいちばん危ない

・強く香らせるよりも「心地よさ」を意識

・毎回の“ちょっとした注意”が事故を防ぐ

・製品ラベルと使用環境の確認を習慣に

過去にディフューザーの水を長時間放置したことで、タンク内部にぬめりやカビが発生してしまったことがあります。それ以降、使用後は必ず水を抜いて乾かすようにしています。

また、猫を飼っている我が家では、ペットがいる部屋ではアロマを使用しないと決めています。香りは人には快適でも、動物には強すぎる刺激になることがあるからです。

アロマは、使い方次第で生活を豊かにする存在ですが、誤った使い方をすれば体調不良やトラブルにつながる可能性もあります。安全に、そして長く楽しむためには、「少しだけ慎重になる姿勢」が大切です。

記事の最後では、ここまでの要点をまとめつつ、アロマを安全に楽しむために役立つ情報や関連記事をご紹介します。

まとめ

無印のアロマオイルは、「自然」「安心」といったイメージを持たれがちですが、正しい知識と使い方を理解してこそ、その良さを安全に活かせる商品です。

この記事では、成分の安全性や天然・合成の違い、使い方の注意点、妊娠・子ども・ペットとの相性、そして香りごとの影響やディフューザーの特徴まで幅広く紹介してきました。

とくに重要なのは、「香りに慣れてしまっても、すぐに量を増やさないこと」や「換気や使用環境に配慮すること」。無印の商品は使いやすく、品質も信頼できますが、日常的な使い方の工夫が、トラブル回避や継続的な満足につながります。

これから無印のアロマを使い始める方も、すでに使っている方も、この記事を通じてより安心で心地よいアロマライフを築くヒントになれば幸いです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 無印のアロマは赤ちゃんや妊婦でも使えますか?

A. 基本的に注意が必要です。たとえばラベンダーやローズマリーなど一部の精油は、妊娠初期の使用を控えるべきとされています。

赤ちゃんや妊婦さんがいる環境では、柑橘系など刺激の少ない香りを短時間・少量で使用するのが安心です。しっかり換気も心がけましょう。

Q2. 無印のアロマオイルは100%天然成分ですか?

A. 無印の「エッセンシャルオイル」は基本的に100%天然由来の精油です。ただし、「ブレンドオイル」や香り付きの雑貨系製品には、合成香料が含まれることもあります。

心配な方は、成分表示ラベルや公式サイトの説明を確認してから選ぶようにしましょう。

Q3. アロマオイルの保管方法で気をつけることは?

A. 精油は高温・直射日光・湿気に弱いため、遮光瓶に入れて涼しくて暗い場所に保管するのが基本です。開封後は半年〜1年以内に使い切ると香りや効果も安定します。

また、キャップの締め忘れにも注意しましょう。

Q4. 香りが感じづらくなったら、使用量を増やしてもいい?

A. 実はそれ、嗅覚が香りに慣れてしまっている状態かもしれません。量を増やすと頭痛や不快感の原因になることも。

まずは使用を1〜2日休んだり、窓を開けて換気するだけでもリセット効果があります。慣れを感じたら、使い方を見直すサインです。

Q5. ディフューザーは毎日掃除する必要がありますか?

A. 毎回の使用後に水を抜いてサッと拭き取るだけでもOKですが、週に1回くらいはクエン酸などでしっかり内部洗浄をすると清潔さを保ちやすくなります。

水を入れっぱなしにすると、ぬめりやカビの原因になるので注意してください。

関連記事

コメント