まさかうちの子に限って…と思っていた矢先、SNSで「アロマディフューザーが原因でペットが急死した」という投稿を見かけた。そんな情報を目にすると、ちょっと不安になりますよね。私自身、精油が心と体に良いと聞いて使い始めたばかりの頃、似たような投稿を読んでゾッとしたことがありました。

アロマの香りは確かに癒しになりますが、それがペットにとっても心地いいかどうかは別問題。人間と違って、犬や猫、鳥などの動物たちは嗅覚も体のつくりもまったく異なります。うっかりしていると、知らずに命の危険を招いてしまうことも。

この記事では、アロマディフューザーがペットに与えるリスクや、過去に起きた事例、安全な使い方などをまとめていきます。怖がりすぎる必要はありませんが、知識を持っているだけで防げるトラブルも多いものです。アロマとペット、どちらも大切にしたい方へ、少しでも役立てばうれしいです。

アロマディフューザーでペットが死亡するって本当?

アロマディフューザーでペットが死亡したという話、最初はにわかに信じがたいかもしれません。でも、実際にそうした事例が報告されているのも事実です。

実際に起きた死亡事故とSNSの反響

たとえばSNSでは、オカメインコを飼っていた方が「アロマディフューザーを使い始めてから急に体調を崩し、亡くなってしまった」という投稿をしていました。この投稿は瞬く間に拡散され、多くの飼い主さんが「うちも気をつけなきゃ」と警戒するきっかけになったようです。

このような事例はインコや鳥類に限った話ではありません。精油の種類や濃度によっては、犬や猫にも影響が出ることがあると、獣医師も注意喚起しています。

私自身も以前、ティーツリーオイルをディフューザーで焚いていたところ、愛猫がいつもより咳き込むような仕草を見せていたことがありました。慌てて使用をやめ、換気をしたところ症状は治まりましたが、それ以来、香りの選び方や使用環境にはかなり慎重になりました。

犬にはOKでも猫にはNGな理由

ペットによっては、同じ精油でも体への影響が異なることがあります。犬には比較的安全とされている成分でも、猫には代謝できず、肝機能障害を起こす可能性があるため注意が必要です。

特に、海外で報告されたケースでは、高濃度のティーツリーオイルが含まれたノミよけ製品を使用したことで、猫に深刻な中毒症状が出てしまい、最終的に亡くなったという報告もあります。

「うちは犬だから大丈夫」「微量だから平気」と思っていたとしても、ペットの個体差や使用環境によってリスクが高まることもあります。実例を知ることで、少し慎重に考えるきっかけになるのではないでしょうか。

ペットにアロマが危険と言われる5つの理由

アロマオイルの香りは人間にとっては癒しですが、動物にとってはそうとも限りません。特に犬や猫、小動物などのペットにとっては、時にその香りが命に関わるリスクになることもあります。ここでは、なぜアロマがペットにとって危険とされるのか、主な5つの理由に分けて解説していきます。

1. 嗅覚が人よりもはるかに敏感だから

動物は人間と比べて嗅覚が圧倒的に鋭敏です。犬であれば人の数万倍以上、猫も相当な嗅覚を持っています。そのため、私たちが「ちょっと香るな」と思うレベルでも、ペットには「強すぎてつらい」と感じているかもしれません。

特に閉め切った部屋で長時間アロマディフューザーを焚いていると、ペットには逃げ場がなく、強い香りにさらされ続けてしまいます。知らず知らずのうちにストレスや不調を招くこともあるので注意が必要です。

2. アロマ成分に毒性を持つものがある

すべてのアロマオイルがペットに危険というわけではありませんが、中にはフェノール類やケトン類といった、動物にとって有毒になり得る成分を含むものがあります。

人にとってはリラックス効果が期待できる成分でも、ペットには神経毒性があったり、肝臓に強い負担をかけることも。ティーツリーやユーカリなど、私たちには身近な精油でも、実はペットにはNGというケースもあるので注意が必要です。

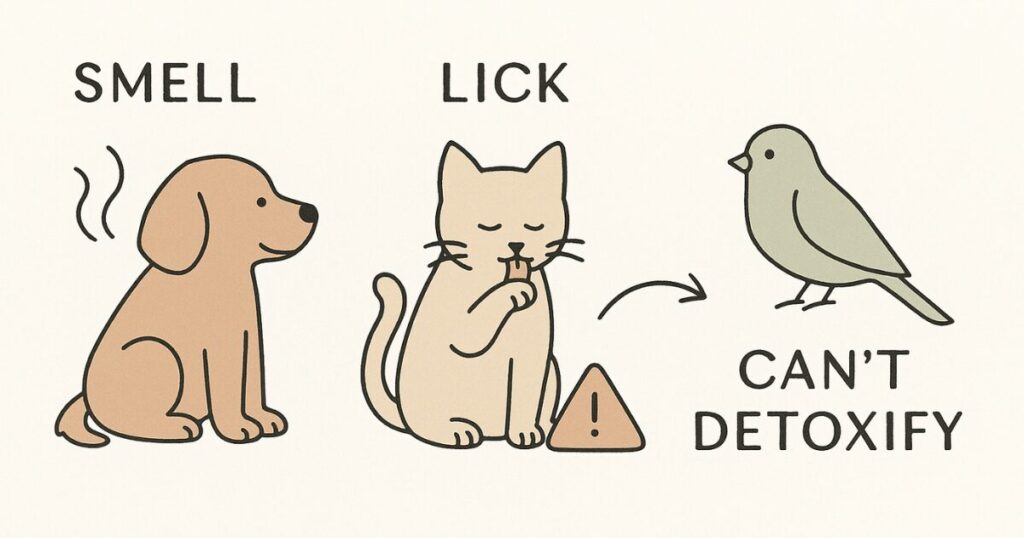

3. 舐めてしまうリスクがある

ペットは体についたものを毛づくろいの際に舐める習性があります。もし空気中に拡散された精油が被毛に付着した場合、グルーミングで体内に取り込んでしまうことになります。

特に猫は、体を頻繁に舐めるだけでなく、皮膚が薄く、外部の成分を吸収しやすい傾向があります。皮膚から吸収されたアロマ成分が血中に入り込み、知らぬ間に中毒症状を起こすリスクもあります。

4. 解毒能力の差

人間と動物では、体の構造や代謝のしくみに違いがあります。猫は特に「グルクロン酸抱合」という解毒作用が苦手で、植物由来の成分をうまく分解・排出することができません。

犬は猫よりも代謝能力は高いものの、体格が小さいため、少量でも影響を受けやすいという点ではやはりリスクはあります。体内に蓄積されていくと、中毒症状につながる可能性も否定できません。

5. 中毒症状が重篤化しやすい

ペットがアロマの成分にさらされ続けた場合、以下のような症状が出ることがあります。

- よだれが多くなる

- 吐く、下痢をする

- 歩き方がふらつく

- けいれん

- 呼吸が浅くなる、苦しそうになる

こういった症状が現れた場合、すぐにアロマの使用を中止し、換気をして獣医師に相談する必要があります。場合によっては命に関わることもありますので、ペットが普段と違う様子を見せたときは注意深く観察しておきたいところです。

犬はOKで猫はNG?ペット別・危険な精油一覧

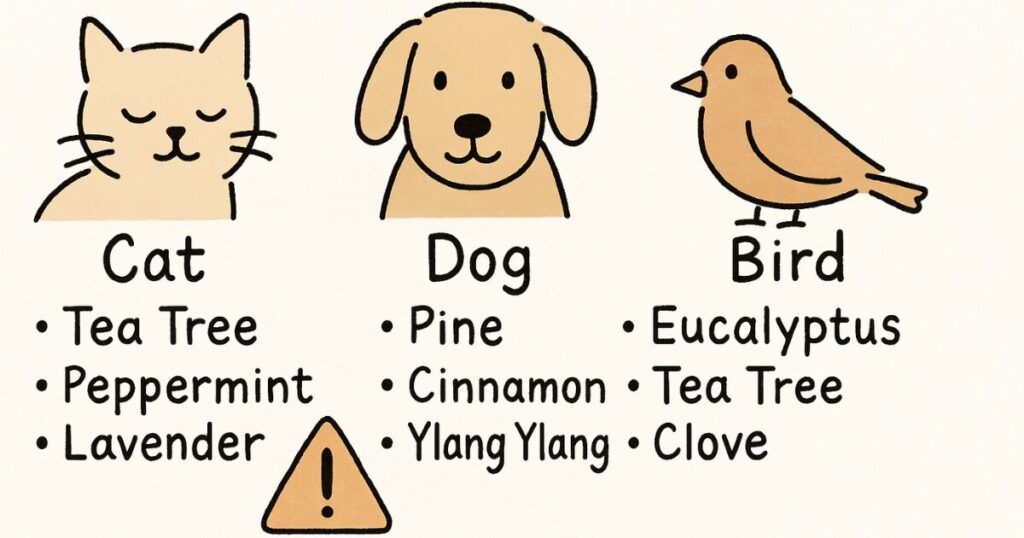

「犬には使っても大丈夫だったのに、猫には危険なの?」という疑問を持つ方も少なくありません。実際、同じ精油でも動物の種類によって反応が大きく異なることがあります。ここでは、犬・猫・小動物の種類別に、特に注意が必要な精油をまとめました。

🐱 猫に特に危険な精油

猫はとくに精油による中毒リスクが高い動物です。肝臓の解毒機能が人間や犬とは異なるため、ほんのわずかな成分でも代謝できず体内に蓄積されるおそれがあります。

特に注意が必要な精油は以下の通りです。

- ティーツリー

- ウィンターグリーン(冬緑)

- シナモン(ニッキ)

- クローブ(丁子)

- ユーカリ

- レモン、オレンジなどの柑橘系

- ペパーミント

このほかにも、フェノール類やメントールを多く含む精油は避けた方が無難です。猫を飼っている家庭では、ディフューザーの使用自体を控えるのが最も安全といえます。

🐶 犬に危険な精油

犬は猫に比べて精油の解毒能力が高いとはいえ、すべてが安全というわけではありません。過剰に吸引したり、皮膚に付着することで体調を崩すケースもあります。

避けたい精油の一例は次の通りです。

- ティーツリー

- ウィンターグリーン

- クローブ

- シナモン

- オレガノ

- タイム

- ペパーミント

犬はとても嗅覚が鋭いため、強すぎる香りはストレスになります。使用するときは、十分に希釈したうえで、短時間の使用にとどめることが大切です。

🐦 小動物(鳥・ウサギ・ハムスターなど)の場合

鳥類や小動物は、犬猫よりもはるかに香りに対して繊細です。特にインコやオウムなどの鳥類は、呼吸器が非常に弱く、少しの香りでも体調に大きな影響を与える可能性があります。

実際にアロマディフューザーの使用によってインコが急死したという報告もあり、鳥かごの近くでディフューザーを焚くのは避けるべきとされています。

ウサギやハムスターなども、体が小さい分、香りの影響を受けやすい傾向があります。基本的には、ペットがいる空間では強い香りの使用は避け、別室で利用するのが安心です。

★危険精油リストまとめ

以下に、ペット別に避けたい精油を簡単にまとめました。

| ペットの種類 | 避けたい精油例 |

| 猫 | ティーツリー、ウィンターグリーン、シナモン、クローブ、ユーカリ、柑橘系、ミント系 |

| 犬 | ティーツリー、ウィンターグリーン、クローブ、シナモン、オレガノ、タイム、ペパーミント |

| 小動物(鳥等) | 全般的に精油使用NG。ディフューザー使用は避けることが推奨されます。 |

精油の種類によっては、人間にとっては心地よくても、ペットにとっては命の危険になることもあります。使用する際は必ず、飼っている動物にとって安全なものかどうか確認することをおすすめします。

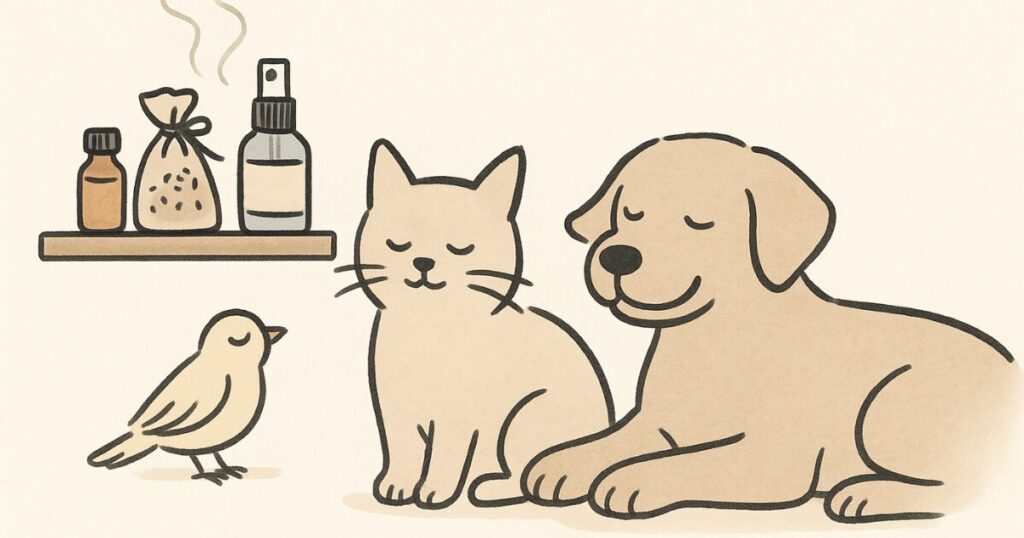

ペットに安全に使えるアロマはある?代替アイデアと選び方

ここまでで「アロマは危険」と感じたかもしれませんが、すべてを否定する必要はありません。注意深く選べば、ペットと共に香りを楽しむことは十分可能です。このセクションでは、比較的安全とされている精油や、ディフューザー以外の方法、そして製品選びのポイントについてまとめてみました。

比較的安全と言われる精油

まず押さえておきたいのは、「ペットに100%安全なアロマは存在しない」ということ。そのうえで、使用条件や濃度、個体差に配慮すれば、比較的リスクの少ない精油もあります。

- 犬におすすめとされる精油 - ラベンダー - カモミール・ローマン これらはリラックス効果があり、犬向けのアロマセラピーにも用いられています。

- 猫に比較的安全とされる精油(※獣医師の間でも意見が分かれるため慎重に) - フランキンセンス(乳香) - コパイバ - ゼラニウム 少量かつ間接的に香る程度にとどめ、体調に変化があれば即使用を中止してください。

ペットにも個体差があります。大丈夫な子もいれば、敏感に反応してしまう子もいます。初めて使う場合は、香りを薄くして短時間だけ焚いて様子を見るのが基本です。

ディフューザー以外の香りの楽しみ方

ディフューザーは香りが拡散されやすく、どうしてもペットに影響が出やすいものです。もし「香りを楽しみたいけど不安」という場合には、代替手段を検討するのも良い選択です。

- ハイドロゾル(芳香蒸留水) 精油を抽出する際に得られる副産物で、成分濃度が非常に薄いため、ペットへの刺激が少なめです。精油と比べると香りもやわらかく、日常使いに適しています。

- ポプリやハーブサシェ ドライハーブを小袋に入れて吊るしておくだけでも、ほんのりとした香りを感じられます。高い位置に設置すれば、ペットが触れる心配もありません。

- ペット向け製品 最近では、獣医師監修の「ペット専用アロマキャンドル」や、「ペット用リラックススプレー」など、安全に配慮された製品も増えてきています。信頼できるメーカーのものを選び、使用方法を守ることが前提です。

精油選びのコツ

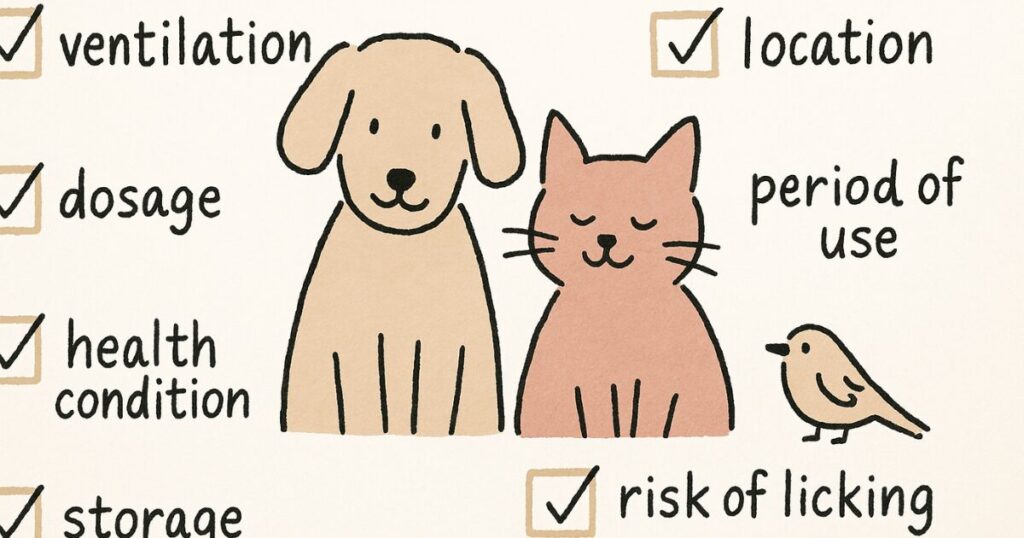

ペットと一緒にアロマを使う場合、製品選びも慎重に行いましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 「ペット用」「獣医師監修」など明記された製品を選ぶ

- 100%ピュアで希釈済みのもの(添加物・人工香料不使用)を選ぶ

- アルコールや溶剤が含まれていないか確認する

- 初めて使う香りは、少量から試す

また、購入前に口コミや専門家の意見を確認しておくと安心です。信頼できるブランドや、ペット専門のアロマ製品を扱うショップを利用するとより安全性が高まります。

ペットとアロマディフューザーを併用する安全対策ガイド

「それでもアロマを使いたい」「できる限りリスクを減らして使いたい」という方に向けて、ここではペットとアロマディフューザーを安全に併用するための具体的な対策をまとめました。大切なのは、“使わない”ではなく、“正しく使う”ことです。

適切な濃度・換気を意識する

ディフューザーの使用は、香りの濃度が肝心です。精油の原液をそのまま使うのはもちろんNG。できるだけ薄めて、1〜2時間程度の短時間だけ香らせるようにしましょう。

そして換気は必須です。使用中は必ず窓を少し開けておき、新鮮な空気が取り入れられるように。特に密閉空間での使用は、ペットにとって大きな負担となることがあります。

- 使用は1〜2時間まで

- 窓を開けて新鮮な空気を循環させる

- 使用後はしっかり換気

ディフューザーは高い場所に設置

ペットが直接触れる場所にディフューザーを置くのは避けましょう。特に猫は高い場所に登れるので、台の上に置くだけでは不十分なことも。コードを噛んだり、機器を倒したりするリスクもあるので、設置場所は慎重に選びたいところです。

- 高所に設置(棚や吊り棚など)

- ペットが入らない部屋での使用も選択肢に

- 倒れにくく、安定した場所に置く

ペットの様子をよく観察する

ディフューザーを使っている間、ペットの行動に変化がないかをしっかり見ておきましょう。以下のようなサインがあれば、すぐに使用を中止して換気を。

- くしゃみを繰り返す

- よだれが多くなる

- 落ち着きがなくなる

- 目を細めたり、しょぼしょぼさせる

- ふらつく、ぐったりする

「ちょっと様子がおかしいな」と感じたら、迷わず使用を中断しましょう。小さな変化が、大きな異変のサインであることもあります。

絶対に直接使わないこと

精油は濃度が非常に高く、ペットの皮膚や被毛、呼吸器に直接触れるのは危険です。アロマオイルを直接マッサージしたり、スプレーで吹きかけたりするのはやめておきましょう。

誤って皮膚についてしまった場合は、すぐにぬるま湯とペット用シャンプーで洗い流すようにしてください。

★ペットとアロマを安全に楽しむチェックリスト

安全に使えているかどうか、以下の項目をチェックしてみましょう。

- ディフューザーはペットの届かない場所に置いている

- 使用中は窓を開けて換気している

- 使用時間は1〜2時間以内にしている

- ペットの様子に変化がないか注意している

- 精油がペットの体に直接触れないよう注意している

- ペットがいない部屋で香りを焚くようにしている

専門家に聞く!獣医師はペットとアロマをどう考える?

情報があふれる中で、「結局のところ、アロマって本当に危険なの?」と判断に迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、実際にペット医療に関わる専門家の見解やアドバイスを紹介しながら、より信頼性の高い情報をお伝えします。

獣医師会の見解:「全否定はしないが慎重に」

私の友人の獣医師によれば、すべての精油が犬や猫にとって危険というわけではないと言っていました。ただし、安全性がしっかり検証されたものでなければ、安易に使わないように注意してました。

特に「猫への使用は基本的に推奨できない」と明言されており、使用する場合も十分な知識を持ったうえで、慎重な使用が求められます。つまり、「リスクがゼロではない」ことを前提に、安全性が高いとされる精油を、正しい方法で使う必要があるということです。

獣医師の声:「使い方を間違えなければ、役立つこともある」

私の友人(獣医師)に、話を聞くと。

「精油の濃度や使用方法をしっかり守れば、アロマはペットのリラックスやストレス軽減に役立つケースもある。だが、知識がないまま“人間用の使い方”をそのまま当てはめると当然危険だよね」

と言ってました。

さらに、こうも補足してくれました。

「猫の場合はとくに注意が必要。犬と比べてもかなり負担がかかる場合があるから気をつけて。犬であっても精油に対する反応には個体差があるから注意。飼い主が“気をつけ過ぎる”くらいがちょうどいいと思うよ。ペットが気になるなら人間ファーストではなく、ペットファーストを忘れないで」

とのことでした。

私もこの意見には賛成で、大切なペットのためを思うなら、気を遣うことは当たり前だと思います。

読者へのメッセージ:正しい知識があれば怖がりすぎなくて大丈夫

結局のところ、大事なのは「危険だから使わない」ではなく、「リスクを理解して安全に使う」という姿勢。飼い主が正しい知識を持ち、ペットの様子に常に目を配っていれば、アロマを完全に遠ざける必要はありません。

万が一中毒症状が出たときの対処法

どんなに気をつけていても、思わぬタイミングでペットがアロマによる中毒症状を起こしてしまうこともあります。いざという時に慌てないためにも、基本的な対処法を知っておくことが大切です。

緊急時の対応ステップ

まずは、すぐに次の行動を取りましょう。

- ディフューザーの電源を切る 香りの発生源を止めるのが第一。コンセントを抜いて完全に停止させてください。

- 窓を開けて換気する 部屋の空気を入れ替え、新鮮な空気を取り入れることで、ペットへの負担を減らします。

- ペットを別の部屋へ移動させる 空気のきれいな場所へ移動し、落ち着ける環境を確保します。

- 皮膚や被毛についている場合は洗い流す 精油が直接触れていた場合は、ゴム手袋をして優しく洗い流します。ペット用シャンプーを使うのが理想です。

- すぐに獣医師に連絡する 使った精油の名前、使用時間、ペットの症状などをまとめて伝えましょう。判断に迷ったらとにかく連絡を。

⚠️ 迷ったら“すぐに相談”が鉄則。時間との勝負です。

動物病院での治療内容

精油中毒には、特効薬(解毒剤)は基本的にありません。病院では主に以下のような対症療法(症状を和らげる処置)が行われます。

- 点滴による毒素の排出サポート

- 嘔吐や下痢への対処

- けいれんや呼吸困難への対応

- 酸素吸入や入院が必要なケースも

症状が一時的に落ち着いたとしても、必ず診察を受けておくことをおすすめします。後から症状が悪化することもあるため、早期の対応が命を守るカギです。

普段から備えておくべきこと

- かかりつけ動物病院の電話番号をすぐに取り出せる場所に控えておく

- 夜間・休日対応の動物病院のリストを作っておく

- 使用している精油の種類・ブランドをメモしておく

特に「いざという時に連絡できる病院を知っているかどうか」は大きな差になります。ネットで調べるより、紙に書いて冷蔵庫に貼っておくくらいの備えが安心です。

当然、スマホには全ての情報を入れ、すぐにアクセスできるようにすることは必須です。忘れずに準備しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 猫にアロマディフューザーを使っても大丈夫?

A. 基本的にはおすすめできません。猫は人間や犬と違い、精油成分を分解・排出するための「グルクロン酸抱合」という肝臓機能が未発達です。そのため、ごく微量の香りでも中毒を起こす可能性があります。特にティーツリーや柑橘系の精油は危険とされ、過去にはこれが原因で猫が亡くなった事例も報告されています。

どうしても使用したい場合は、猫がいない部屋で短時間だけ使う、使用後はしっかり換気をするなど、最大限の注意が必要です。それでもリスクはゼロではないため、できれば使用を控えるのが安心です。

Q2. 犬に安全なアロマオイルはありますか?

A. 犬は猫に比べてアロマ精油に対する耐性がありますが、すべてが安全というわけではありません。比較的安全とされるのは、ラベンダーやカモミール(ローマン)などです。これらは犬用のリラックスオイルとしても利用されています。

ただし、濃度は人間の1/4以下を目安にごく薄めて使い、使用時間も短く抑えましょう。また、犬にも個体差があり、香りを嫌がる子や体調に変化が出る子もいますので、使いながら様子をよく観察することが大切です。

Q3. ペットがアロマオイルを誤飲・中毒したらどうすればいい?

A. まずは落ち着いて、以下のように行動してください。

- ディフューザーを止めて、すぐに換気

- ペットを香りのない別の部屋へ避難させる

- 皮膚や被毛についている場合は、優しく洗い流す

- 飲み込んだ疑いがある場合は、無理に吐かせず、すぐに動物病院へ連絡

精油中毒には特効薬がないため、早めの対処が命を守るカギです。使用していた精油の種類や使用環境、ペットの様子をメモしておくと、病院での処置がスムーズになります。

まとめ:知識を備えてペットとアロマを楽しもう

ここまで、アロマディフューザーとペットの関係について詳しく見てきました。「怖くなった」「もう使わない方がいいのかな」と感じた方もいるかもしれません。でも、アロマを完全に避ける必要はありません。

大切なのは、“なんとなく”で使わず、ペットの安全を最優先に考えたうえで使うという意識です。知識を持っていれば、防げるリスクもたくさんあります。

私たち人間にとって心地よい香りも、ペットには強い刺激になり得ること。その違いを理解したうえで、濃度や使用時間、設置場所などに気を配ることで、ペットとアロマは共存できるはずです。

ほんの少し手間をかけるだけで、愛するペットの健康を守れるなら、それに越したことはありませんよね。

🐾 この記事のまとめ

- アロマの種類や使い方によっては、ペットに深刻な害を与える可能性がある

- 特に猫や小動物は要注意。少量でも中毒を起こす可能性がある

- 比較的安全な精油もあるが、必ず薄めて短時間使用が基本

- ディフューザーは高所設置・換気必須

- もしものときはすぐに使用を中止し、動物病院に相談を

最後にひとこと

香りも大切ですが、何より大切なのは“家族”であるペットの健康です。正しい知識と少しの工夫で、香りも安心も手に入ります。

あなたの暮らしに、やさしい香りと安心が共存できますように。

関連記事