「アロマを焚く」って、よく聞くけど、実際はどういう意味なんだろう?──そんな疑問を持っている人、けっこう多いのではないでしょうか。

日々の生活の中で、ふと香りを取り入れたくなる瞬間ってありますよね。気分を変えたいとき、リラックスしたいとき、寝る前にほんの少し癒されたいとき。アロマはそんな日常に、そっと彩りを加えてくれます。

でも、「アロマを焚く」とひとことで言っても、その方法や楽しみ方は意外と知られていないもの。実際にやってみようと思っても、どの道具を使えばいいのか、どんな香りを選べばいいのか、初心者にはわからないことばかり。

この記事では、「アロマを焚く」という言葉の本当の意味から、初心者にもやさしいアロマの取り入れ方、安全に楽しむための注意点まで、丁寧に解説していきます。アロマテラピー検定1級の知識も交えつつ、実際に試して感じたこともシェアしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。

アロマを焚くとは?お香を焚くとの違いと本当の意味

「アロマを焚く」という表現は正しい?言葉の由来と現状

「アロマを焚く」という表現は、日常会話の中でもよく耳にします。ただ、実はこの言い回し、厳密にいうとちょっと曖昧です。

本来「焚く」という言葉は、火を使って何かを燃やす行為を指します。たとえば、線香やお香を焚くという場合には、その表現がしっくりきます。しかし、アロマテラピーで一般的に使う**精油(エッセンシャルオイル)**は、火で燃やすのではなく、熱や空気の力で香りを拡散させるもの。つまり、正しくは「香らせる」や「芳香させる」というのが近い表現になります。

とはいえ、「アロマを焚く」という言葉は、今では広く使われており、意味としては「アロマの香りを空間に広げること」として定着しつつあります。この記事でも、あえてその表現を使いながら、初心者にもわかりやすい形で進めていきます。

アロマオイル・精油とは何か?香りが心に作用する仕組み

まず知っておきたいのが、アロマの元になる精油(エッセンシャルオイル)についてです。精油は、植物の花・葉・樹皮・果皮・根などから抽出された天然の香り成分で、非常に濃縮されています。

香りの成分は、私たちの嗅覚を通じて脳に直接伝わります。特に「大脳辺縁系」という、感情や記憶をつかさどる部分に働きかけるため、気分が落ち着いたり、前向きになったりする感覚が得られるんですね。これが、アロマテラピーが「香りによる癒し」として知られる理由です。

ちなみに、精油は人工香料とは異なり、植物そのものの力が詰まっているのが特徴。自然な香りを楽しみながら、心身のバランスを整えるサポートにもなります。

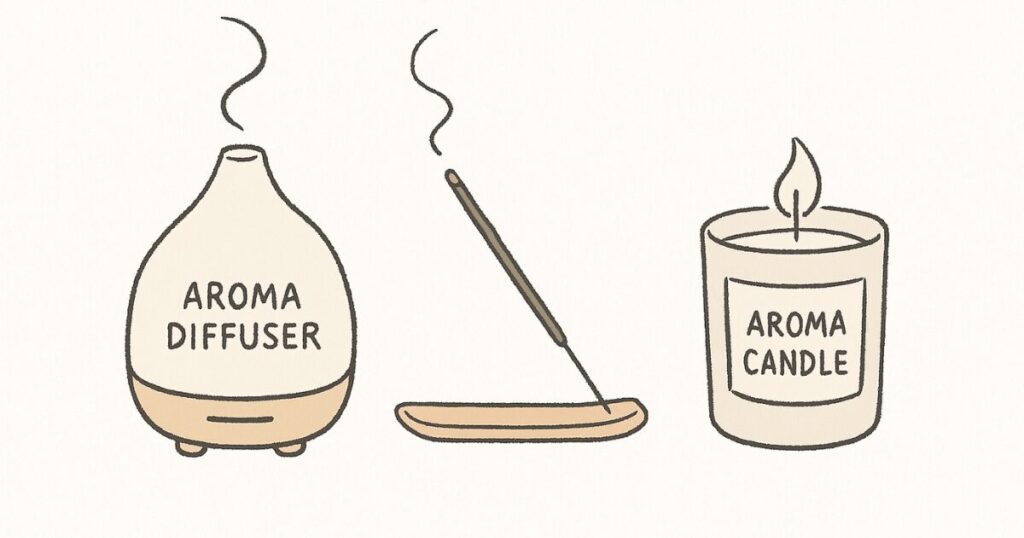

お香やキャンドルとの違い:初心者が混同しやすいポイント

「アロマを焚く」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのがお香やアロマキャンドルかもしれません。たしかにどちらも香りを楽しむ方法ですが、いくつか違いがあります。

- お香:香木や香料を粉にして固めたもので、火をつけて燃やしながら香りを出す。煙が出るため、好みが分かれやすい。

- アロマキャンドル:ろうの中に香料を練り込んだもので、火を灯すと香りが空間に広がる。雰囲気づくりにも向いている。

- アロマディフューザーや精油使用:火を使わず、熱や超音波で香りを拡散する。香りの持続性や安全性を重視する人に人気。

このように、「アロマを焚く」と一口に言っても、香りの出し方や楽しみ方が異なるので、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶのがポイントです。

アロマを焚くと得られる効果・メリット【リラックスだけじゃない!】

香りのリラックス効果でストレス軽減!その科学的理由

アロマを焚くと、まず感じるのが「ふわっと心が落ち着く感覚」です。このリラックス効果には、ちゃんとした理由があります。

人は香りを嗅ぐと、その情報は鼻の奥にある「嗅上皮(きゅうじょうひ)」という部分でキャッチされます。そして、その信号は脳の大脳辺縁系にダイレクトに届きます。ここは、感情・本能・記憶に関わる部分で、たとえば怒り・悲しみ・不安といった感情をコントロールしています。

つまり、心地よい香りを嗅ぐと、感情を司る脳の領域に働きかけて、自然とストレスを緩和させるのです。特にラベンダーやゼラニウム、フランキンセンスなどはリラックス作用が高いことで知られています。

実際に、緊張が和らいだり、深呼吸がしやすくなったりと、香りの影響を実感する人も少なくありません。

気分転換や集中力アップにも◎ シーン別に香りがもたらす効果

香りがもたらすのは、リラックスだけではありません。気分をリセットしたいときや、頭をスッキリさせたいときにもアロマは役立ちます。

- 柑橘系(オレンジ、レモン、グレープフルーツ):気分を明るくしたいとき、朝の目覚めに。

- ハーブ系(ローズマリー、ペパーミント):集中したいときや、仕事・勉強中におすすめ。

- フローラル系(ローズ、ネロリ):気分を穏やかに、優しい気持ちになりたいときに。

シーンごとに香りを変えると、その日の気分やコンディションに合わせて気持ちを整えることができます。

筆者も、朝はレモンやペパーミントで頭をシャキッとさせて、夜はラベンダーで心を落ち着けるという流れを取り入れています。生活にメリハリが出るので、自然とリズムが整ってきました。

消臭・快眠にも役立つ!生活が豊かになるアロマ活用術

アロマの役割は「癒し」だけではありません。日常のちょっとした悩みにも、精油の力が活躍してくれます。

- 部屋の消臭に:ティーツリーやユーカリ、レモングラスなどには消臭・抗菌作用があるとされています。

- 睡眠の質向上に:ラベンダーやカモミール・ローマンは、眠る前に使うことで副交感神経を優位にし、寝つきをよくする手助けになります。

- 風邪や花粉の季節に:ユーカリやペパーミントは呼吸を楽にするサポートにも。

こうした「実用的な面」も、アロマが暮らしに溶け込みやすい理由の一つです。おしゃれで癒されるだけでなく、生活を快適にする力もあるんですね。

アロマの焚き方・楽しみ方:初心者におすすめの方法と道具

手軽に始める芳香浴の方法3選(ティッシュ・マグカップ・スプレー)

「アロマを焚く」と聞くと、専用の道具が必要に思えるかもしれませんが、実は身近なもので香りを楽しむ方法もあります。まずはお金も手間もかからない、初心者向けの3つの芳香浴の方法を紹介します。

- ティッシュに1滴精油を1滴だけティッシュに垂らして、机の上や枕元に置くだけ。香りがふわっと広がります。とても簡単で、気軽に試せる方法です。

- マグカップにお湯+精油カップに熱湯を入れて、精油を1〜2滴。湯気と一緒に香りが立ちのぼり、簡易的なスチーム芳香浴ができます。火を使わないのも安心ポイント。

- アロマスプレーを手作りして使う無水エタノールや精製水を使って、精油入りのアロマスプレーを作る方法。カーテンや寝具にシュッと吹きかけるだけで、空間にやさしく香りが広がります。

どれも特別な道具がなくても始められるので、まずは試してみたい方におすすめです。

本格派ならコレ!アロマディフューザーの種類と使い方

香りをもっとしっかり楽しみたい人は、アロマディフューザーの導入がおすすめです。種類によって香りの広がり方や使い勝手が違うので、自分の目的に合ったものを選びましょう。

- 超音波式ディフューザー水と精油をセットして、超音波で香りをミスト状に拡散します。加湿効果もあり、音も静かで使いやすいのが特長。

- ネブライザー式ディフューザー水を使わず、精油だけをそのまま空気で拡散するタイプ。香りの広がりが強く、部屋全体にしっかり香らせたい人向け。

- アロマライト(加熱式)電球の熱で精油を温めて香らせます。やさしい香りの広がりと、ほのかな光が特徴。寝室などリラックス空間におすすめ。

- USBタイプやポータブル型オフィスや車内でも使えるコンパクトなタイプも人気です。パソコンに挿すだけで使える手軽さが魅力。

筆者は就寝時にはアロマライトを、作業中は超音波式ディフューザーを使い分けています。場所や目的で使い分けると、香りをもっと楽しめますよ。

炎の揺らぎも楽しむ♪ アロマキャンドル&アロマポットの焚き方

アロマキャンドルやアロマポットは、香りと同時に「炎の揺らぎ」も楽しめるのが魅力。癒し効果を求める方におすすめです。

- アロマキャンドル:香りが練り込まれたろうそくに火を灯すだけ。柔らかな明かりと香りが広がり、読書やバスタイムのお供にも。

- アロマポット(オイルウォーマー):上皿に精油と水を入れ、下からキャンドルで温めるタイプ。香りがゆっくり広がるのが特徴です。

ただし、火を使うので使用中は目を離さないようにし、換気にも注意を。夜のリラックスタイムにぴったりですが、安全第一で楽しみましょう。

火も電気も使わない!リードディフューザーやストーンで香るインテリア

小さなお子さんやペットがいる家庭、火や電気を使いたくない場所では、リードディフューザーやアロマストーンといったナチュラルな方法もあります。

- リードディフューザー:ボトルに精油と専用液を入れ、スティックを挿して自然に香らせるタイプ。見た目もおしゃれでインテリアにぴったり。

- アロマストーン:素焼きの石やプレートに精油を垂らして使います。デスクや玄関など狭いスペースにおすすめ。

どちらも電源不要で、置いておくだけでじんわりと香るのが特徴。静かに、でも確実に香りを楽しみたい方に向いています。

《コラム》和の香りも魅力:お香で楽しむアロマテラピー

少し視点を変えると、「アロマ=洋風」というイメージに対して、和の香り文化を取り入れるのも面白い方法です。

白檀(びゃくだん)や伽羅(きゃら)といった日本のお香は、心を静めたいときや、瞑想・ヨガの前などにぴったり。香炉を使って焚く本格的なスタイルもありますし、初心者向けの短時間で楽しめるお香スティックも販売されています。

静かな時間に包まれながら、和の香りで心を整える──そんな過ごし方も、アロマの一つの楽しみ方です。

シーン別・目的別に選ぶおすすめの香りと精油

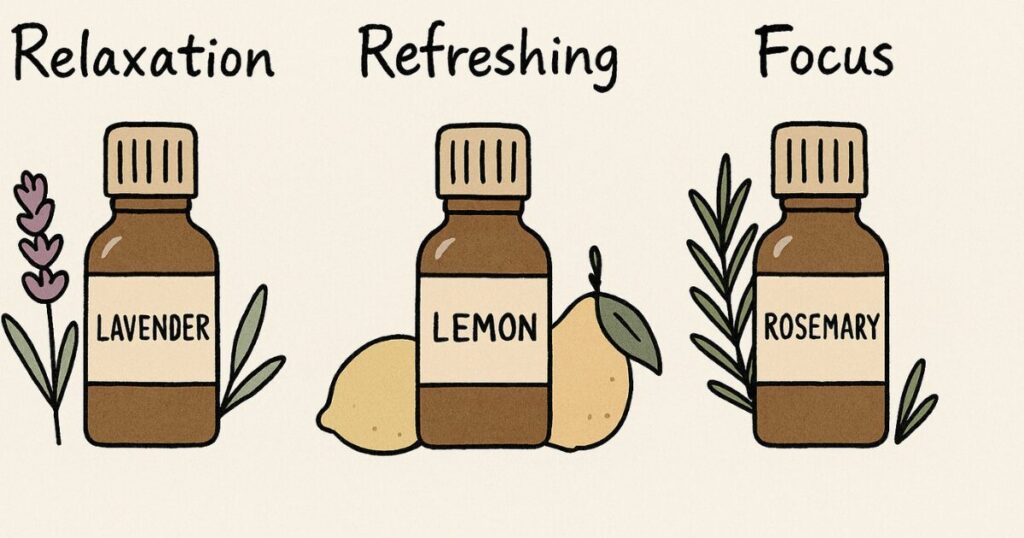

リラックスしたいとき:ラベンダーなど癒しの香り

一日の終わりに、ほっとひと息つきたい。そんなときにおすすめなのが、ラベンダーやフランキンセンスといったリラックス系の香りです。

- ラベンダー:心身を落ち着かせる効果があり、緊張をほぐしてくれます。定番中の定番ですが、その理由が分かる心地よさです。

- フランキンセンス:深い呼吸を促すような香りで、瞑想や就寝前にぴったり。静かな空間によく合います。

どちらもリビングや寝室で使うのに向いていて、穏やかで安心感のある時間を演出してくれます。

気分をリフレッシュしたいとき:柑橘系など爽やか系

朝の支度中や、気分を切り替えたいときに活躍するのが、柑橘系の精油。明るくフレッシュな香りが、自然と前向きな気持ちにしてくれます。

- オレンジ・スイート:やさしく甘い香りで、誰にでも好かれやすい。朝の香りとして最適。

- グレープフルーツ:さっぱりした清涼感が特徴で、集中力を上げたいときにも。

- レモン:シャキッとした香りで、重い空気を一掃したいときに。

これらはキッチンや仕事部屋など、すっきり感を求める空間におすすめです。

集中・やる気アップには:ハーブ系や樹木系の香り

作業に集中したい、やる気を出したい。そんなときには、ハーブ系やウッディ系の香りが効果的です。

- ローズマリー:脳を活性化させると言われ、記憶力・集中力アップに役立ちます。

- ペパーミント:頭をクリアにしてくれる刺激的な香り。眠気覚ましにも。

- シダーウッド:木の香りで安定感を与え、集中を持続させてくれます。

これらはデスクワーク中や、在宅勤務時に取り入れると快適に過ごせます。

安眠したい夜に:カモミールやサンダルウッドの穏やかな香り

寝つきが悪いと感じる夜は、心と身体をゆるめる香りを。カモミール・ローマンやサンダルウッドは、そんな夜に優しく寄り添ってくれます。

- カモミール・ローマン:りんごのような甘く優しい香り。子どもにも使いやすい精油です。

- サンダルウッド:お香のような深みのある香りで、精神を落ち着かせてくれます。

寝室の照明を落とし、ディフューザーでゆっくり香らせるだけで、いつもよりスムーズに眠りに入れるかもしれません。

来客時・部屋の消臭には:ティーツリーやユーカリのクリーンな香り

人を迎えるときや、部屋の空気をすっきりさせたいときには、抗菌・消臭作用が期待される精油が便利です。

- ティーツリー:シャープで清潔感のある香り。空気をすっきり整える印象。

- ユーカリ:呼吸を楽にし、清涼感のある香り。花粉症や風邪の時期にも活躍。

玄関やトイレ、リビングなど、においが気になりやすい場所で使うと快適な空間になります。

アロマを安全に楽しむための注意点Q&A

アロマは手軽に使える反面、注意すべきポイントもいくつかあります。ここでは、初心者がよく疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。

Q. 子どもやペットがいる家庭でアロマを焚いても大丈夫?

基本的に、子どもやペットがいる場合は使用する精油を慎重に選ぶ必要があります。

- 子ども:3歳未満の乳幼児には、精油の使用を避けた方が安心です。3歳以降も、使用する濃度や香りには十分配慮しましょう。ラベンダーやカモミール・ローマンなど穏やかな精油が向いています。

- ペット:特に猫は精油に含まれる成分を分解する機能が弱く、誤って吸引・舐めてしまうと中毒症状を起こす恐れがあります。犬に関しても、使用する精油の種類と濃度には注意が必要です。

使用する際は、「ペット・キッズ対応」と明記されたディフューザーやブレンド精油を選ぶのが安心です。必ず換気を行い、ペットや子どもがいる場所での長時間使用は避けましょう。

Q. 初めて精油を使う際の濃度や時間の目安は?

アロマ初心者は、まずは低濃度&短時間で始めるのが基本です。

- ディフューザー使用の場合:1回につき、精油2〜3滴を目安に。広い部屋なら少し増やしてもOKですが、いきなり5滴以上は避けた方が無難です。

- 芳香時間の目安:最初は15〜30分から始め、様子を見て延ばすようにします。長時間使う場合は、途中で休憩をはさむとよいでしょう。

香りに慣れていないうちは、強く感じやすいもの。「ちょっと物足りないかも」くらいがちょうどいいです。

Q. 換気や火の取り扱いで気をつけるべきポイントは?

アロマの種類によっては、火や熱を使う器具もあるため、安全面への配慮が必要です。

- キャンドル使用時は目を離さない:火を使うアロマキャンドルやオイルウォーマーでは、火のそばを離れない、風が当たる場所では使わないなど、基本的な火の取り扱いに注意しましょう。

- 換気はこまめに:特に長時間使う場合や複数の精油をブレンドする場合、空気がこもらないよう定期的に換気することが大切です。

火を使わないディフューザーやストーンタイプでも、香りが強く残りすぎないよう、空気の循環は意識しておくと安心です。

Q. アロマオイルの正しい保管方法・使用期限は?

精油は非常に繊細な天然成分なので、保管方法によって品質が変わってきます。

- 保管場所:直射日光・高温多湿を避け、冷暗所で保管。開封後はしっかりキャップを閉めて酸化を防ぎます。

- 使用期限の目安:

- 柑橘系(オレンジ・レモンなど):半年〜1年以内

- その他の精油(ラベンダー・ティーツリーなど):1〜2年以内

期限を過ぎると香りが変化したり、肌トラブルの原因になることもあるので、使用前には香りの状態を確認しましょう。

まとめ〜今日から始めるアロマ習慣

アロマを暮らしに取り入れて毎日を豊かにしよう

「アロマを焚く」という行為には、香りを楽しむだけではなく、日々のストレスをやわらげたり、空間を心地よく整えたりする力があります。

気分転換をしたいとき、寝る前に心を落ち着けたいとき、仕事に集中したいとき…。アロマは、さまざまなシーンでそっと寄り添ってくれる存在です。

大がかりな道具や難しい知識がなくても、今日から始められる方法はたくさんあります。

初心者はまず一歩から:お気に入りの香りを試してみて

たくさんの精油がある中で、最初は直感で「いい香り」と思えるものから試してみるのがおすすめです。香りには好みがありますし、自分の心と身体が求めている香りは意外と自然に選べるものです。

まずはティッシュに1滴。そこから始めて、ディフューザーやスプレー、キャンドルなど、自分に合ったスタイルを見つけてみてください。

専門家として伝えたい、アロマを楽しむ上で大切なこと

アロマテラピー検定1級の学びを通して実感したのは、「香りは正しく使えば、心と身体を整える手助けになる」ということ。

ですが、精油は天然の成分だからこそ、使い方を誤ると思わぬトラブルになることもあります。安全性・目的・香りの相性をきちんと理解した上で、自分の暮らしに合った使い方を見つけることが大切です。

無理なく、心地よく、香りと付き合う。それが、アロマを長く楽しむコツです。

関連記事

コメント